≪完全ガイド!≫双極性障害/躁うつ病の就職のポイントをご紹介

双極性障害(躁うつ病)を抱えながら就職活動を行うことは、大きな挑戦となる場合があります。

しかし、適切な支援と理解があれば、充実した職業生活を送ることは十分に可能です。

この記事では、双極性障害の方々が就職活動を行う際のポイントや、おすすめの仕事、避けた方が良い仕事、そして就労移行支援についてわかりやすく解説します。

双極性障害(躁うつ病)について

まずは双極性障害(躁うつ病)について理解していきましょう。

双極性障害(躁うつ病)とは

双極性障害は、気分の波が大きく変動する精神疾患です。

以前は「躁うつ病」と呼ばれていましたが、現在は国際的に「双極性障害」という名称が使われています。

この障害の特徴は、躁状態とうつ状態が繰り返し現れることです。

双極性障害は、誰にでも起こりうる脳の機能障害であり、決して本人の性格や意志の弱さが原因ではありません。

適切な治療と支援があれば、症状をコントロールし、充実した日常生活を送ることができます。

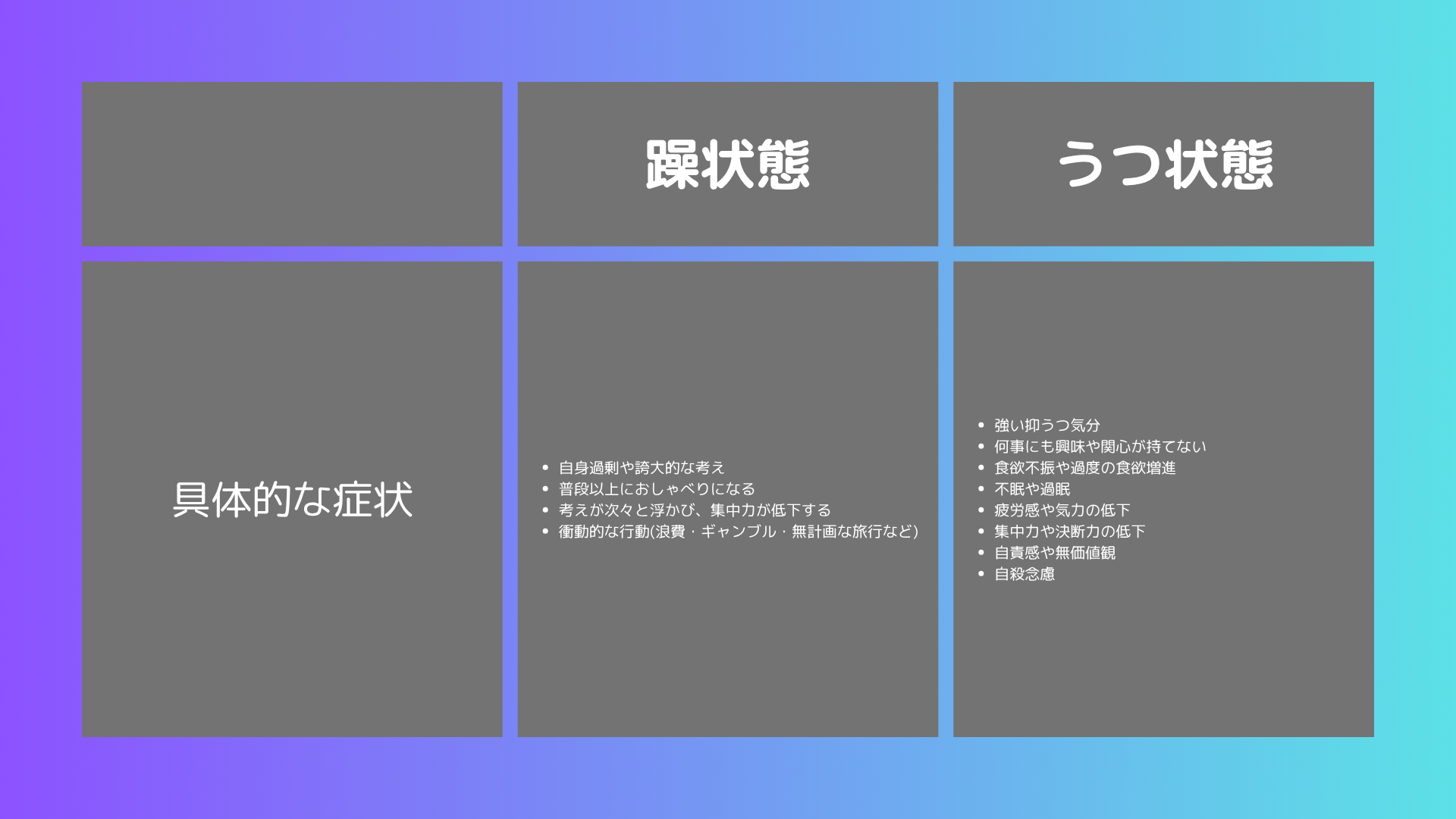

双極性障害(躁うつ病)の主な症状

双極性障害(躁うつ病)の症状に関して、躁状態とうつ状態別でみていきましょう。

躁状態は、以上に高揚した気分や活動量の増加が見受けられます。

逆にうつ状態では、気分の落ち込みや興味・喜びの喪失が特徴的となります。

躁状態の症状は、周囲から見ると「元気になった」と捉えられることもありますが、実際には本人にとって非常に苦しい状態です。

双極性障害の症状は人によって異なり、その程度も様々です。

また、躁状態とうつ状態の期間や頻度も個人差があります。

適切な診断と治療を受けることが、症状のコントロールと生活の質の向上につながります。

双極性障害と就職

双極性障害を抱えながら就職活動を行うことには、いくつかの課題がありますが、同時に多くの可能性も秘めています。

ここでは、就職活動における課題と、適職を見つけるためのポイントについて詳しく見ていきましょう。

双極性障害の就職活動における課題

双極性障害の方が就職活動を行う際に直面する可能性のある主な課題には、次のようなものがあります。

- 体調の変動

-

体調や気分が大きく変動することで、安定した就職活動や仕事の継続が難しくなる。

- 自己評価の難しさ

-

自信過剰や自己評価の低下などにより、適正や能力を客観的に評価しづらくなる。

- 就労経験の不足

-

長期休職などにより就労経験が不足し、履歴書作成や面接に影響を与える。

- 障害の開示

-

採用者へ開示すべきかや、開示の時期、方法に悩みを抱える。

- 偏見や差別

-

精神障害への理解不足や偏見により、就職活動への不安を感じる。

これらの課題は決して克服できないものではありません。

適切な支援や工夫によって、充実した就職活動を行うことが可能です。

双極性障害で適職を見つけるポイント

双極性障害の方が適職を見つけるためのポイントには、以下のようなものを実施しましょう。

- 自分の興味や能力、症状の特徴をよく理解する。

- 在宅勤務やフレックスなどを取り入れている企業を探し、症状の波に対応しやすくする

- 自分のストレス耐性を考慮してストレスの少ない環境やストレス管理をしやすい職場を選ぶ

- 双極性障害は創造性や直感直に優れていることが多く、この強みを活かした仕事を探す

- 障害者雇用に積極的な企業や、メンタルヘルスケアが充実している企業を探す

- パートタイムや短時間勤務から始めて徐々に勤務時間を増やしていくなど段階的なアプローチを考える

- 就労以降支援や職業訓練などの専門的なサポートを受け、より適切な職業選択や就職準備を行なう

これらのポイントを意識しながら就職活動を行うことで、自分に合った仕事を見つけやすくなります。

次のセクションでは、双極性障害の方におすすめの仕事と避けた方が良い仕事について、具体的に見ていきましょう。

双極性障害におすすめの仕事

双極性障害の方にとって、適切な仕事環境は症状の安定と生活の質の向上に大きく寄与します。

ここでは、双極性障害の方におすすめの仕事のタイプを3つのカテゴリーに分けて紹介します。

タイプ①柔軟な勤務形態の仕事

柔軟な勤務形態は、症状の波に対応しやすく、ストレス管理がしやすいという点で非常に重要です。

以下のような仕事が該当します。

1. フリーランス

ライター、デザイナー、プログラマーなど、自分のペースで仕事ができる職種です。

締め切りの管理が必要ですが、時間の使い方を自由に決められます。

2. リモートワーク可能な職種

IT関連の仕事や、オンラインカスタマーサポートなど、在宅で行える仕事です。

通勤のストレスを軽減できます。

3. フレックスタイム制の仕事

出勤時間を柔軟に設定できる仕事です。

朝が苦手な方や、体調に合わせて働きたい方に適しています。

4. パートタイムや短時間勤務

フルタイムでの勤務が難しい場合、パートタイムから始めることで、徐々に仕事に慣れていくことができます。

タイプ②創造性を活かせる仕事

双極性障害の方の中には、創造性や直感力に優れた人が多いと言われています。

これらの強みを活かせる仕事として、以下のようなものが挙げられます。

1. アーティスト

画家、イラストレーター、音楽家など、芸術的な才能を発揮できる職業です。

2. クリエイティブ職

広告のコピーライターやグラフィックデザイナーなど、創造性を仕事に活かせる職種です。

3. 執筆業

小説家、ノンフィクション作家、ブロガーなど、文章力と想像力を活かせる仕事です。

4. 発明家や製品開発者

新しいアイデアを生み出す仕事は、双極性障害の方の創造性を存分に発揮できる場となる可能性があります。

タイプ③ストレスの少ない環境での仕事

ストレス管理は双極性障害の方にとって非常に重要です。

以下のような仕事環境は、比較的ストレスが少ないと考えられます。

1. 図書館司書

静かな環境で、本や情報の整理・管理を行う仕事です。

人との接触が少なく、落ち着いた雰囲気で働けます。

2. データ入力やデータ分析

淡々とした作業が中心で、自分のペースで進められる仕事です。

3. ガーデニングや造園業

自然と触れ合いながら、ゆったりとしたペースで働ける職種です。

4. ペットケア

動物の世話をする仕事は、ストレス解消にもなり、癒やしの効果も期待できます。

5. 福祉関連の仕事

他者を支援する仕事は、自己肯定感を高め、生きがいを感じられる可能性があります。

これらの仕事は一例であり、個人の興味や能力、症状の特徴によって適不適が異なります。

自分に合った仕事を見つけるためには、就労支援サービスを利用したり、職業カウンセリングを受けたりするのも良いでしょう。

次のセクションでは、双極性障害の方が避けた方が良い仕事について説明します。

双極性障害が避けた方が良い仕事

双極性障害の方にとって、ある種の仕事環境や職種は症状を悪化させたり、ストレスを増大させたりする可能性があります。

ここでは、一般的に避けた方が良いと考えられる仕事のタイプを3つのカテゴリーに分けて説明します。

ただし、これはあくまで一般論であり、個人の状況や症状の程度によって異なる場合があることをご留意ください。

タイプ①高ストレスの仕事

高ストレスの仕事は、双極性障害の症状を悪化させる可能性が高いため、可能な限り避けることが望ましいです。

以下のような職種や仕事環境が該当します。

1. 緊急対応が求められる仕事

救急医療や消防士など、常に緊急事態に対応する必要がある仕事は、高いストレスを伴います。

2. 株式トレーダーやディーラー

金融市場の変動に常に対応する必要があり、精神的な負担が大きい職種です。

3. 過度な営業ノルマがある仕事

厳しいノルマや数字への過度なプレッシャーは、ストレスを増大させる要因となります。

4. 高い集中力が常に求められる仕事

航空管制官や外科医など、常に高度な集中力を要する仕事は、精神的な負担が大きくなります。

5. 感情労働が過度に求められる仕事

クレーム対応や難しい顧客との折衝が多い仕事は、精神的なストレスが高くなる可能性があります。

タイプ②不規則な勤務時間の仕事

双極性障害の方にとって、規則正しい生活リズムを保つことは非常に重要です。

そのため、以下のような不規則な勤務時間の仕事は避けた方が良いでしょう。

1. 深夜勤務がある仕事

コンビニエンスストアの夜勤やタクシードライバーなど、夜間の勤務が多い仕事は生活リズムを乱す可能性があります。

2. シフト制の仕事

勤務時間が不規則に変わる仕事は、安定した睡眠パターンを維持することが難しくなります。

3. 長時間労働が常態化している仕事

過度な残業や休日出勤が頻繁に発生する仕事は、心身の疲労を蓄積させ、症状の悪化につながる可能性があります。

タイプ③過度の責任が伴う仕事

責任の重さが精神的な負担となり、症状を悪化させる可能性があるため、以下のような仕事は避けた方が良いかもしれません。

1. 経営者や上級管理職

会社の経営や重要な意思決定を担う立場は、大きなストレスを伴います。

2. 人命に関わる責任がある仕事

医師や航空機のパイロットなど、直接人命に関わる責任を負う仕事は、精神的な負担が非常に大きくなります。

3. 大規模プロジェクトのリーダー

多くの人員や予算を管理し、プロジェクトの成否に大きな責任を負う立場は、ストレスが高くなりがちです。

これらの仕事を完全に避けるべきというわけではありませんが、自分の状態や症状のコントロール能力を十分に考慮した上で、慎重に判断することが大切です。

就労移行支援について

就労移行支援は、障害のある方が一般就労へ移行するための訓練を行う福祉サービスです。

双極性障害の方にとっても、この支援は就職活動や職場適応に大きな助けとなります。

就労移行支援とは?

就労移行支援は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。

この支援の目的は、一般企業などへの就職を希望する障害のある方に、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行うことです。

就労移行支援を利用できる人とは?

就労移行支援を利用できるのは、以下の条件を満たす方が対象になります。

- 65歳未満の障害者

- 就労を希望していること

- 通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方

双極性障害の方も、これらの条件を満たせば利用することができます。

就労移行支援の期間と内容

就労移行支援の標準的な利用期間は2年間です。

この期間中、以下のようなサポートを受けることができます。

- 職業能力の評価

- 職業訓練

- 就職活動支援

- 職場安定支援

就労移行支援ならば『e-sport career』

就労移行支援の事業所は多く存在しております。

その中でもe-sports careerにおいては、現代社会で需要の高いITという部分に特化した就労移行支援事業所となっております。

e-sportsを通してPC操作を学んだり、Microsoft officeでの資料作成などを幅広くカバーすることで、より就業への確立を高めることに繋がっております。

『就労移行支援=軽作業』というイメージを大きく覆し、新たな就労移行支援の在り方を提供しております。

次のセクションでは、これらの支援内容について詳しく見ていきましょう。

就労移行支援事業所でのサポート

就労移行支援事業所では、利用者一人ひとりの特性や希望に合わせた支援を行います。

ここでは、主な支援内容について詳しく説明します。

サポート①職業能力の評価

職業能力の評価は、利用者の強みや弱み、適性を把握するために行われます。

具体的には以下のような評価が行われます。

- 簡単な作業を通じて、集中力や持続力、正確性等を評価する「作業能力評価」

- グループワークなどを通じて対人スキルを評価する「コミュニケーション能力評価」

- 様々な課題を通じて、ストレス下での対応力を評価する「ストレス耐性評価」

これらの評価結果を基に、個々の利用者に適した訓練プログラムが作成されます。

サポート②職業訓練

職業訓練では、就労に必要な技能や知識を身につけます。

双極性障害の方に特に有効な訓練内容には以下のようなものがあります。

- 社会人としての基本的なマナーなどの「ビジネスマナー講座」

- オフィスソフトの使い方など、実務に必要なスキルを習得する「PCスキル訓練」

- ストレス対処法や自己管理スキルなどの「ストレス管理訓練」

- 実際の職場に近い環境で働く経験を積む「模擬就労体験」

これらの訓練を通じて、就労に向けた準備を段階的に進めていきます。

サポート③就職活動支援

就職活動支援では、以下のようなサポートを受けることができます。

- 履歴書・職務経歴書の作成支援

- 面接対策(模擬面接の実施など)

- 求人情報の提供と応募書類の作成補助

- 企業見学や職場実習の調整

また、障害特性に配慮した職場探しや、障害開示に関するアドバイスなども行われます。

サポート③職場定着支援

就職後も、スムーズに職場に適応できるよう、以下のようなサポートが提供されます。

- 定期的な職場訪問による状況確認

- 利用者と雇用主との間の調整

- 職場での困りごとに関する相談対応

- 必要に応じた職場環境の調整提案

これらの支援により、長期的な就労の実現を目指します。

就労移行支援事業所の利用は、双極性障害の方が自信を持って就職活動に臨み、職場に適応していくための大きな助けとなります。

ぜひ、この支援サービスの活用を検討してみてください。

まとめ

双極性障害(躁うつ病)を抱えながらの就職活動は、確かに課題も多いですが、適切な支援と工夫があれば、充実した職業生活を送ることは十分に可能です。

この記事で紹介したポイントを振り返ってみましょう。

- 双極性障害の症状(躁状態とうつ状態)を理解し、自己管理をすることが重要

- 柔軟な勤務形態や創造性を活かせる仕事、ストレスの少ない環境での仕事が適している場合が多い

- 高ストレスの仕事、不規則な勤務時間の仕事、過度の責任が伴う仕事は避ける方が良い場合がある

- 就労移行支援サービスを利用して、職業能力の評価などの包括的なサポートを受けることができる

最後に、希望を持って就職活動に臨むことの大切さを強調したいと思います。

双極性障害があっても、あなたの才能や能力を活かせる仕事は必ず存在します。

自分のペースで、焦らず着実に準備を進めていけば、きっと理想の職場に出会えるはずです。